80年代が幕を開けようとしています。メタルテープの登場によりカセットテープは新時代へ。

レッツ・タイムスリップ!

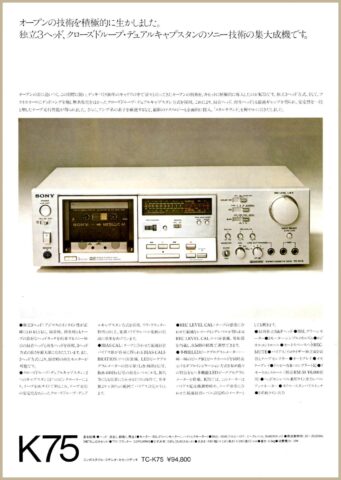

K777誕生前夜のこの時期、トップモデルはTC-K75。「オープンの音に追いつく」この歌い文句、そして分厚い外観と丸い電源スイッチに時代を感じますが、性能はどうでしょうか。スペックを見ていきましょう。

“S&F 3ヘッド構成”

トップモデルですので、まあ当然でしょう。

“クローズドループ・デュアルキャプスタン”

これも当然でしょう。ただ、ダイレクトドライブでは無いですね。

“BIAS CAL / REC CAL”

テープの種類ごとに最適なBIAS/REC LEVELに調整可能。さらに、CALスイッチをONにすれば、LEDメーターのモードが切り替わるとともに内蔵発振機もオンになり、目で見ながらジャストに調整できるという贅沢仕様。ただ、プロなら耳だけで調整できそうですね。

“LEDピークレベルプログラムメーター”

LED表示のメーターはもちろん他社でもありましたが、いい感じにピーク値を一定時間ホールドしてくれるところはソニーらしい。とても見やすいです。

“マイク入力装備”

後のKシリーズではMX-1000/ESと組み合わせる前提になり無くなってしまいました。ちなみにTC-FX系は装備してます。

面白いなと思ったのは、”バイアス/イコライザー独立4弾切替テープセレクター”です。EQとBIASが別なのってちょっと面倒ではないですか?独立させることのメリットって何でしょう。

さてさて、この内容で価格は94,800円。K777の148,000円という価格を見てしまうと「安い!」って思ってしまいます。というよりも冷静に考えてみてください、K777が高すぎなんです!

お次はTC-K71。79,800円。これでもかなりの高級機。新製品となってますので、K75より後に追加されたのでしょう。K75と機能を比べてみますと・・・

・キャリブレーション機能なし

・BIAS調整はノーマルのみ

・REC LEVEL調整なし

・EQ/BIAS連動テープセレクター(要は普通のテープセレクター)

あたりが違いでしょうか。でも十分ですね。

さてここからは2ヘッド機。TC-K65:73,800円

価格はK71と比べて6,000円しか違いませんが、こちらはランダム選曲機能(RMS)を搭載する等、機能重視に振っておりコンセプトが違います。

パネルのデザインに注目するとK75とそっくりで兄弟機という感じがします。

カセットデッキのRMS機能はてっきりTC-PB5が最初だと思っていましたが、この時代に既にあったのですね・・・

RMS以外にもレアな機能を搭載。通常ならLINE/MICは排他使用ですが、本機はミキシングが可能。録音ボリュームはMIC、LINE両方あります。おもしろい!

TC-K61:59,800円、これも新製品ですね。本カタログの4モデル目ですが依然高級機が続きます。

ご覧の通り、必要最小限のスペックですが、ロジックコントロールやLEDメータはしっかり装備。ピークホールドモードも切替できます。

オートリバース機が登場!TC-K77R:94,800円。K75と同じお値段ですね。こちらも新製品。

消去ヘッドと録再ヘッドが一体になっており、それがA面B面で回転、反転時間は1秒!ロートバイラテラル方式という名称です。

テープセレクターと入力切替のスイッチデザインがちょっと旧式かな。

気になったのは、リモート端子が通常の青ではなく橙色なんです。どうしてでしょうね。

まあとにかくデカいです。オートリバースを実現するためにはこれだけの高さが必要だったのでしょう。

さてさて、やっとエントリーモデルです。

TC-K45M:49,800円。ワウ・フラッターは0.045%。K75が0.04%ですから、この価格でかなり頑張りました。

“スケールを内側から浮き上がらせる美しい照明を施した大型VUメーター”:すごく気になります(笑)

“5段ピークインジケーター”:VUメーターでは反応が良くないのでLEDを付けた、ということなんですが、ちょっと・・・中途半端かな?。LR共用のため真ん中に配置したデザインも野暮ったい。

モデル名のM。どういう意味なのか気になってしまいます。メタルのMではないですよね・・・K22もメタル対応ですし。謎です。

下段はTC-K22:33,800円。メタル対応機でこの価格。かなり安いですがKシリーズは音質重視ですからその辺は大丈夫でしょう。ワウ・フラッターは0.07%、ぎりぎりOKか。

K45Mよりもこちらのほうが割り切っていて良いかもです。薄型なのもかっこいい。ただし、ヘッドホンボリュームが省略されたのは個人的に痛いです。耳が疲れてしまいます。

D5Mは解説省略。価格は105,000円。やはり十万超えると商売ならともかく趣味では買えないです・・・そうだ、デンスケが欲しい場合はデンスケを使って稼げる仕事をすれば良いのか。それなら必要経費と考えればOK。

TC-3000SD。ちょっと見た目が古いです。

ところでテープデッキ型番でよく出てくる”SD”の意味が未だに解らないです。サーボドライブとかですか?

TC-15F。KとかUとか付かない型番って違和感ありますね。

TC-U40/U60はサウンドセンサーDo!用のデッキで正方形の電源スイッチを持ちます。販売台数的にはこのUシリーズがやはり多かったのではないでしょうか。入学祝いで買ってもらったとか社会人一年生で買ったとかだとサウンドセンサーみたいなシステムステレオになるじゃないですか。そういったセット物に高級なKシリーズのデッキを組み合わせる人は少ないかな、と。

BIAS/EQの独立切換式セレクターに関しては、fe-CrポジションのないデッキではでBIASをノーマル、

EQを70μs(クローム)にして使う(要は高域上がりを抑える)方法が示唆されていたとかいないとか。

でも、ソニーのはfe-Crポジションもあるから意味あるの?って思うけれど・・・

ノーマルポジションテープの高性能化における高域上がり抑制の最終手段(荒技)?

ところでふと思ったのだけれども”SD”の意味って、まさか・・・仙台(SenDai)設計・企画の意味?

テープの個性に合わせて好みの音にしてちょうだい!っていう使い方もあるのかなと思いました。

仙台って地名のですか!なんかマニアックですね・・・

TC-3000SDの”SD”ですが,何の略かは不明ですが(Subsuming Dolby-system ?),Dolby NRが搭載されたテープコーダーに”SD”が付されるようです.ほかにはTC-2850SDなど.

確かにそんな感じです・・・手元にErkanさんからいただいているオランダ版1977オーディオカタログがあるので見てみましたが、DOLBY-NR搭載のカセットデッキにもれなくSDがついていて、搭載のないモデルにはSDがありません。せっかくなのでそのカタログは近々UPしますね。

TC-3000SD、高校の放送部の備品にありました。

かなり重くて、近くの女子高が当時出たばかりのウォークマンプロ使ってるのを見て羨ましかったですね。

顧問の先生の趣味なのか、機材はほとんどSONYでした。

教育機関にもソニーは強かったかもしれませんね、私の小学校もビデオ教材用にトリニトロン&ベータマックスJ5、音楽室の音響機器、体育館のワイヤレスマイクシステムもソニー一色でした。確かにウォークマンPROはうらやましいです。デンスケはいかにも「録音してますよ!」って感じですね。

TC-K75で登場したS&Fヘッドの”S”は磁性体センダストの略号で、ウィキペディアによると「1932年に、東北大学金属材料研究所の増本量らが発明した。合金の名称は仙台(Sendai)で発明されたこと、および圧粉磁心(Dust Core)用材料として用いられたことが由来である[2]。事業化するために、東北金属工業株式会社(現・トーキン)が設立されている。飽和磁束密度・透磁率が高く、鉄損が小さく、耐摩耗性に優れている。音響・映像機器用の磁気ヘッドなどに用いられる。」と説明されています。

40年も前の大学4年の時に、オープンレールデッキTC―6400(SONY)を使っていましたが、「オープンの音」という宣伝に惹かれて、バイト代と奨学金と貯金をはたいて初めて購入したのがこの「TC-K75」でした。

全てが懐かしく、拝見し始めたら、止まらなくなりました。

K65のところに

『カセットデッキのRMS機能はてっきりTC-PB5が最初だと思っていましたが、この時代に既にあったのですね』

との記載がありましたが、TC-K60についていて、私使っていました。

K60のころは、メタルテープ登場前夜で、メタル対応が買えなかった私は

K60のバイアスを増やしてメタル録音が出来るようにしましたが、F&Fヘッドだったため飽和して完璧には動きませんでした。

その後、RMS機能のあるK65を購入しました。

K60はメタル対応ではありませんでしたが、液晶レベルメーターがK88のようで格好はよかったんですよね~

K60を検索してみました。ロジックコントロールになる直前の時代ですか、赤色のRMS表示かなんとも時代を感じさせますし、液晶メータもいい感じですね。これからもたくさん見て行ってください!

K60にはRMSではなくAMSでしたね。

K65はランダムミュージックセンサーで複数曲頭出しプログラムができましたがAMSは一曲のみの頭出しだったと思います。両方所有していましたが音はK60が良かったですよ。

The remote terminal is orange instead of the usual blue because it used the RM-70 type because of the auto reverse function.

Regards Kristóf from Budapest Hungary

2022年の「アナログカセット信者」さんと似た者と思います。

50年も前に大学入学の祝いに「オープンリールデッキTC―6400(SONY)」買って貰い使っていましたが、「オープンの音」という宣伝に惹かれて、5年後にバイト代と奨学金をはたいて初めて購入したのがこの「TC-K75」でした。

それ以来、趣味とコスト削減の為に、自営保守をしてきましたが、両機種とも保守困難で知られていると後で判り、どちらかと言うとメンテナンスしている時間が使っている時間よりも長いという奇妙な経緯となりました。

現時点は、「TC-K61」のバイアス信号モジュールの代替モジュールを作成するのが目標です。

TC-K77Rのリモート端子が橙色の件。

リモコンの青のコネクタ、橙のコネクタとも、サイコロの「5」の目の配置で電極があります。

デッキ側にあるメスのコネクタでいうと、

左上が「1」

左下が「2」

右下が「3」

右上が「4」

中心が「5」です。

コネクタとしては、外周のシールドも含めると6極です。

RM-70は、RM-50より「逆方向再生」ボタンが多いわけですが、そのボタンはコネクタの中心の「5」へ抵抗を介して配線しています。

それ以外のボタンは、RM-50と同じ回路です。

RM-50も、RM-70も、一部のボタンは、できるだけ、本体と同じ操作ができるように「同時押し」しても動作するように設計してあります。

例えば

「録音」と「一時停止」を同時押しすると

回路→録音状態、ヘッド→フルアップ、ピンチローラ→ハーフアップ※1となります。

「録音」と「再生」を同時押しすると

回路→録音状態、ヘッド→フルアップ、ピンチローラ→フルアップ※2となります。

※1 ピンチローラのハーフアップ→キャプスタンとは接触しない範囲で上げる

※2 ピンチローラのフルアップ→キャプスタンと接触するまで上げる