1986年に”ESPRIT”シリーズが全機種生産完了。その後、1987年にセパレートCDプレーヤーから始まった

”R -REFERENCE AUDIO COMPONENTS-”シリーズ。 ようやくフルラインアップ!

以前とあるスピーカーの試聴会にて、「如何に原音に近づけるか。それを目標に云々」ってなことを、

その会にゲストに来ていた方に語ってしまったことがあって、ちょいと怪訝そうな顔で一言云われた。

「じゃあ、実演聴かなくてもいいのでは?」って。

この一文を見ると、自分には何かが足りないのでしょうね。

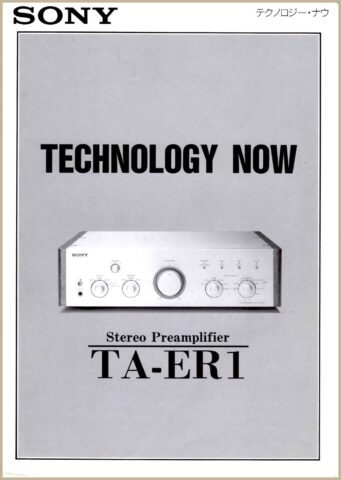

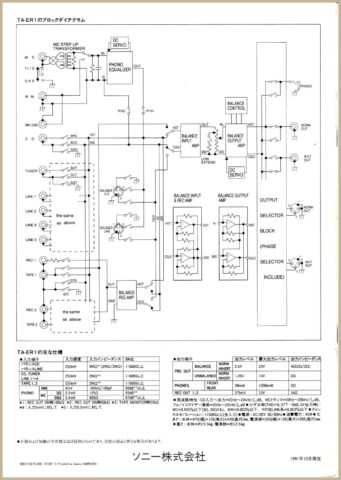

TA-ER1(1991.11発売) ソニー最初で最後の電源部別筐体のプリアンプ。

後出に本機の”TECHNOLOGY NOW”を追加していますのでそちらも参照願います。

コメントもそちらで記載します。

ちょこっと掲載されているヘッドホン・MDR-R10(1989.5発売) これもある意味”R”シリーズの一環かも。

樹齢200年以上の欅の赤身材をハウジングに(しかも木目も左右統一するという徹底ぶり!)、振動板は天然素材

バイオセルロース、イヤーパッド及びインナーヘッドバンドはギリシャ産ラムスキン。受注生産だったこともあり

シリアルナンバーの記銘版やら取扱説明書とは別に製作担当者の直筆カードとかもあったという。

またこのヘッドホンの振動板に採用されたバイオセルロースは後出のSS-GR1にも使われているからね。

それと何故ER1のリアパネルを見せる形での掲載なのかというのも後出のER1・テクノロジー・ナウにて。

TA-NR10(1992.11発売) 基本回路構成は後出のNR1と変わらないのですが、最終増幅段をカスタムメイド

(サンケン電子?)のパワーMOS-FETに変更。10パラレル・プッシュプル構成に。ヒートシンクも普通なら

アルミブロックと云うところですが、なんと純銅です。ベース肉厚:18mm しかも1個10kg!

電源部は整流回路から分離したSTD(Spontaneous Twin Drive)方式を採用し干渉を排除。

構成については、トランスはコアサイズがΦ120mmのトロイダル型。

電解コンデンサーは電極箔を分割・積層化により特性分布の均一化を図ったスタッキング構造を採用。

電圧増力段:8200μF×2・330μF×2(プレーン箔)、電力増幅段:22000μF×2の構成。

筐体は10.5kgもあるハイカーボンスチール(鋳鉄)シャーシを軸にフロント/リアパネルは7mm厚のアルミ

押し出し材、天板もアルミ押し出し材をベースに硝子繊維で強化したモールドの通風口、ウッド側板に

鉄とベークライトのコンビネーション材の底板。これらをアルミ押し出し材のコーナーポストで形づける。

TA-NR1(1989.10発売) 回廊構成は初段:FET差動入力 カスコードブートストラップ・カレントミラー負荷

2段目:カスコードブートストラップ 終段:3段ダーリントン接続となってます。

ちなみに前出のNR10もこちらも純A級動作です。電源部はNR10同様のSTD方式を採用し干渉を排除。

構成はトランスはEI型で全体を充填剤で硬化。電解コンデンサーはスタッキング構造は変わらずに、

電圧増力段:6800μF×2・3300μF×2、電力増幅段:22000μF×2の構成。こちらはトランス・コンデンサーの

外装をベルベット加工しています。微細振動の防止ということですかね。筐体はNR10と同様。

中央の針式メーターはパワーメーターじゃなくって、テンプメーター(温度計)。これもNR10と同じ。

CDP-R10(1993.11発売)本機に採用された光学系固定式メカブロックは、考え方自体は本機の為に

開発されたものでは無く、元々は業務用のCDP-5000/3000に使われていたのは意外と知られていない。

本来の光学系固定と云う方法については、メンテナンス性における最良の方法故のことであった。

ピックアップ部の交換は可動方式よりは固定方式のほうがし易いと云うことではあるが。

確かにピックアップ部のほうが軽量故、動かしやすいしアクセスが早くできるという利点はあるけれど、

振動による影響は結構計り知れないものがあるし音質劣化のもとになりかねない。

故にCDP-5000もコンシューマ仕様のもの(CDP-5000S)が後に出てきたこともあったわけでして。

ディスク側を動かしたほうが情報信号の振動による影響は少なくなりそうだが、ディスクそのものが

ぶれまくっては意味が無いのでアナログプレーヤーと同様にディスクと同径のターンテーブルで支え、

上からチャッキングすると云う方法を取った。アクセスに関しては不利になるが、そもそも頻繁に

行うだろうか。実際は初めは物珍しいからやってみることはあっても、いずれしなくなるかと。

そういうこともあって本体はもちろんのこと、リモコンも操作ボタンは6つしか無い。この潔さ!

DAS-R10(1993.11発売) デジタル機器は「日進月歩」というか「秒進分歩」?

流石にR1aと比較しても大幅な変更というか進歩というか、色々と違いが出てきます。

電源電圧の変動による音質の劣化を防ぐためにパルス列変換を電圧でなく電流で行う・・・

カレント・パルスD/Aコンバーターを開発、本機に実装。変換方法の変更は実にいいことずくめ。

電源電圧の変動による影響の低減は勿論のこと、バランス伝送の実現・ノイズ低減・S/N比向上など。

また、アナログ信号系はディスクリート構成になっていて、性能の向上と電源系統からのノイズ低減に。

更にメタルコアモジュール化により、動作時の放熱向上と外部からの振動の影響も少なくなってます。

デジタルフィルターも演算効率を高めるため、8個のDSPによるパラレルFIR型となっており、従来の方法に

くらべて誤差は極度に少なく、また演算プログラムを外部ROMから供給する方式を取ることにより、

再生時における柔軟性を高めてます。

CDP-R1a/DAS-R1a(共に1989.11発売) CDP-R1/DAS-R1(共に1987.11発売)の後継機種。

プレーヤーユニット・CDP-R1aのほうは前機種のブラッシュアップ版と云ったところでしょうか。相違点は大きく2つ。

1つめはR1がメカデッキのベースのみがアルミダイキャストハウジングだったのに対し、R1aではまず構成部品を

小型化して、互いに拘束状態になるように組み立てたスティブルロックメカを構築。その上でベースとトレイを

ESシリーズのシャーシにも使われている炭酸カルシウム+樹脂+グラスファイバーの構成によるGベース/Gトレイとし、

トレイそのものを演奏時にはメカブロックに固定するトレイロック機構を追加。更にデッキ上部は5mmのアルミ

スタビライザーを装備することで剛性の向上と音圧に対してのダンパー的な効果も併せ持つことに。重量1kg増しに。

2つめはサーボ系の強化。前機種のTSサーボのソフト的な要素はそのままに、ハード的にサーボ系の

グラウンドラインをバスバーで分離・独立。他の回路のグラウンド電位への影響を少なくしたGTSサーボに

ヴァージョンアップ。この”G”はGrandとGroundのダブルミーニング?

それと、ディスク駆動用モーター・BSLモーターも3相化しています。

DAコンバータ-ユニット・DAS-R1aは前機種とは全くの別物。そもそも変換方法そのものが変更です。

前機種は8fsオーバーサンプリング・18bit分解能のデジタルフィルターにノイズシェイピング演算と更に4fs・16bitの

DACを1chに2個並列動作、内1つを半周期ずらすことによりフィルターでの分解能を維持したまま変換する方式を

(オーバーラップ・スタガード方式)取ってました。ちなみに演算処理はDSPによるものだったらしく、

またDACの並列処理方法自体は今でも使われてます。まあ前機種ではマルチビット変換方式ではあったのですが。

本機種はハイデンシティ・リニアコンバーター・システムを搭載。45bitノイズシェイピングデジタルフィルターを

前段に、パルスD/Aコンバーターを後段に2個コンプリメンタリーモードで動作させるというもの。正相/逆相の

相補的出力関係による高調波歪の低下とS/N比の向上を図ってます。コンバーターに関してはマスタークロック周波数

最大50MHz、つまり毎秒5000万回のスイッチング動作を行うPLM(Pulse Length Modulation)方式によるD/A変換を

行ってます。また時間軸の揺らぎなどの低減にDACチップ自体にダイレクト・シンク回路を構成。

更にマスタークロックをDAC直付けと云えるほどに近接配置するという徹底ぶり。

前機種にて採用したツインリンクもこの方法との相乗効果でより安定した「ツインリンクS」となってます。

CDP-R3(1989.12発売)

メカブロック、DAC構成はほぼ同様。文字通りCDP-R1a/DAS-R1aを一体化した感のCDプレーヤー。

流石にR1aまでは手が出ない・・・と思った方多かったかと。(そういう自分も(苦笑))

外付けDAC的な要素は無くても構わない。(デジタル製品の陳腐化を嫌う人もいるからね。)

あとスペースファクターの点で云々っていう方にも一体型なら何とか出来そう。

しかもほぼ同等な性能のものがR1aのドライブユニットと同価格! コスパ高すぎるって!

購入候補には挙げてたけれど、まあ、なかなか値引きもきかなかったというのもあってね

結局自分は別の機種にしてしまいましたが(おいおい)

SS-GR1(1991.10発売)

一言で云えば”ESPRIT”シリーズのSS-G9を同じシリーズのAPM-6 MONITORの筐体で仕立てた感のあるスピーカー。

でも実際の形状は後に出たAPM-4の発展系と云う感じか? ユニット配列・配置に関してはAPM-8に準ずる?

エンクロージャーは前後2分割構造。APM-6 MONITORやAPM-4で採用されたスーパーオーバルエンクロージャーを

採用。ちなみにスーパーオーバルとはデンマークの物理学者ピート・ハイン氏が発見したものだそうです。

湾曲の方法はグランドピアノの側板成型に用いられるラウンディング工法を導入。これは内部損失の異なる薄い木材を

数十枚重ね合わせ成型すると云う途方も無く手間がかかる製法です。(ピアノの製作では最近は枚数を減らして接着面を

少なくする方法もあるけれど、これはこれでまた成型が難しい。剛性を取るか、響きを取るかということでしょうか。)

更にエンクロージャーの剛性を高めるため、内部をもう1つの枠で囲うというRC(Resonance Control)フレームを導入。

結果として大型弦楽器の構造に近い響きも。天部のテーパーは回折現象の抑制も兼ねているのでしょうか。

また前面エンクロージャーと一体構造(しかも削り出し)のCD(Constant Directivity)ホーンをウーファー以外に採用。

一体型によりホーンの鳴きを抑制。ユニットの振動系と空気とのインピーダンスマッチングも取り、放射効率の向上と

指向性の良さを保っています。ちなみに指向性は水平方向:90° 垂直方向:40°に設定。

ユニット配置はタイムアライメントシステムに基づいた構成に。ネットワーク回路は18dB/Oct.のクロスオーバー。

また使用部品もユニットに合わせ適材適所の構成で、帯域毎に基板を独立・樹脂封入。底板にマウント。

ユニット構成はウーファーは30cmコーン型。G一桁シリーズのユニットは「カーボコン」といって、カーボン粉末を

混抄したものだが、こちらはそれをポリアミド樹脂に変更したもの。

ミッドレンジは10cmのハイブリッド仕様。コーン部をウーファー同様の材質に、センターキャップをセラミック

(SiC:炭化ケイ素)にしたもの。バランスドライブ型という変わった方式ですが、振動効率の最適点に振動板と

ボイスコイルの接点を合わせた形になっているとのことです。また背部圧力適正化の為、バックキャビティをも。

トゥイーターは3cmのセラミック(SiC)ドーム型。こちらはサーフェスドライブ方式を取り、変換効率の向上と

反応速度の向上、それと振動板の固有振動を受けにくい設計になってます。

スーパートゥイーターは2cmのバイオセルロース・ドーム型。ソニーと味の素(!)、工業技術院繊維高分子材料研究所の

3社合同開発によるもの。アセトバクターというバクテリアが作る繊維を用いた振動板で、アルミニウムに匹敵する

伝播速度と紙と同等の内部損失を持ち、それでいて紙より軽量という(振動板の自重は約0.01g!)。

元々は前出MDR-R10の振動板の為だったのだが、この特性の良さに惚れ込んで使用したという。

このRシリーズカタログですが惜しむところが1つあって、もう2ヶ月発行が遅かったらと。

というのは、この直後にソニー渾身のスピーカー・SS-R10の掲載が間に合わなかった点。

概要をざっくり説明しますと、ソニー最初で最後のエレクトロスタティック(コンデンサー)型スピーカー。

海外だと古くはQUAD、APOGEE。最近ではマーティン・ローガンとかが出してはいますが、

日本の夏期における高温多湿の状態下だとなかなか実力を発揮しきれていないのも。

国内だとスタックスがやってはいたけれど、知る人ぞ知る状態というのも。

で、当時の社長であった大賀典雄氏の要望もあって開発に至った次第。

大賀氏本人もQUAD・ESLやマーティン・ローガンのユーザーだったこともあり、コンデンサー型の

善し悪しは熟知しているが故に、開発はユニットの開発から含めて実に6年要したと云われている。

コンデンサー型の欠点は低域の弱さ。構造上致し方ない処もあり、仮に低域を出そうとするならば

筐体の巨大化は否めない。あとはその帯域をコーン型で補うか。前者はスタックスのELS-8X(/BB)、

後者はマーティン・ローガンの殆どの機種。で、ソニーはどちらをとったかというと前者。

筐体は38cmウーファーと同等の性能を求めた故にユニット表面積で7倍の大きさになるため、

ほぼ畳1畳の大きさでした。試聴したことがあるのですが、スピーカーの存在を忘れるほどの自然な音でした。

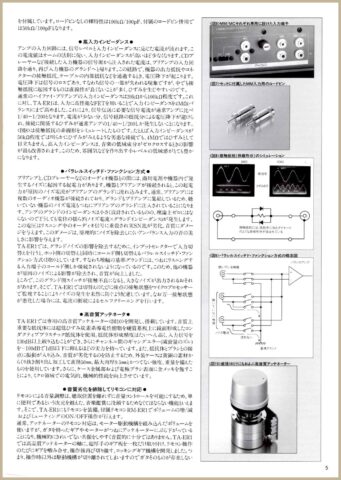

前出のプリアンプ・TA-ER1の技術資料・テクノロジー・ナウです。

そういえばESPRITの#900シリーズではE900を「レーシングマシン」、E901を「スポーツセダン」に

喩えていたけれど、このER1だとどう喩える? まあレーシングマシンが出た時点では喩えようが無いか。

まあ本文中にもある「増幅の基本に徹した設計」というぐらいなので、ありきたりと云えばそうなるが

”Wire with Gain”(増幅を持った導線)っていうことか。

一般論ではバランスアンプ構成だと入力インピーダンスが高く設定できないと云われており(50kΩ前後)、

よくこの設定にできたなあって思ってはいるのですが・・・他でも類を見ないですからね。MΩ単位って。

(自分が知る限りでは、かつては海外製品のCello。現行だとVIOLAの数機種。)

あとPHONO-MM入力のロードピン使用によるインピーダンスの変更方法って変わっているなって。

それとPHONO-MCのフローティング接続。最近ではフォノイコライザーアンプにバランス入力が

装備しているのもあるけれど、ピン入力でのやり方っていうのも珍しい?

前出であったMDR-R10の紹介の際、何故ER1のリアパネルがクローズアップされたかということの回答。

それはヘッドホン端子の本来の在り方に関係していたと云うこと。グラウンドの基準はリアパネル付近に

設計すべき・・・つまり入力側に近いほうがいいということで、リアパネルにヘッドホン端子を設けたと

云う話。こちらのほうが音質的には良いですよと云う意味合いを持たせたかったと云うことです。

それから思わず膝を打った機能が「デュアルモード・アッテネーター」。

確かに小音量でのリスニングの場合、微妙な調整はしづらい・・・と、云うよりも実際どのくらいの

出力で聴いているのだろうか? せいぜい数W程度では?(但し、音圧レベルが低めのスピーカーを

使っているのなら別かも知れないけれど)と思っている自分ではあるので、音量調整が事細かく出来るのは

重宝しそうなんだけれどもね。ただ、この機能は本機種以降出てなかったような・・・。

どうも自分、こういうのを見ると仕様書作成で幾つか書いたことがあるなあって思い出します。

自分の手元にあったテクノロジー・ナウの資料はこのTA-ER1のみなので、他の機種を持ってる方

画像データで構いませんので提供していだだければ幸いです。