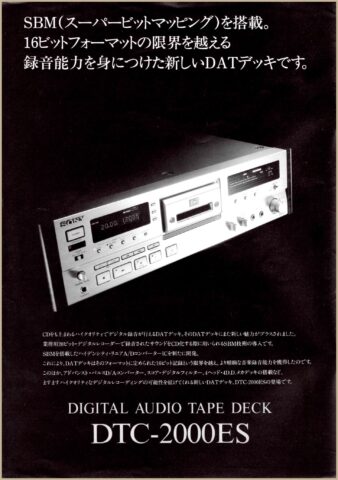

DATデッキ実質最後の上位モデル、DTC-2000ESのテクノロジー・ナウ版カタログです。

業務用のデジタルレコーダーでは分解能を上げるためにハイビット化やらハイサンプリング化やらが始まった頃に、

民生用ではどういう方法を取っていくか・・・その解答が本編で挙がっているSBM(スーパー・ビット・マッピング)

技術であり、同時期にパイオニアが出した96kHz・ハイサンプリングモードだったりするのですが・・・

実を云うと自分はどっちにするか迷いましてね。で、どちらにしたかというと・・・それは後程。

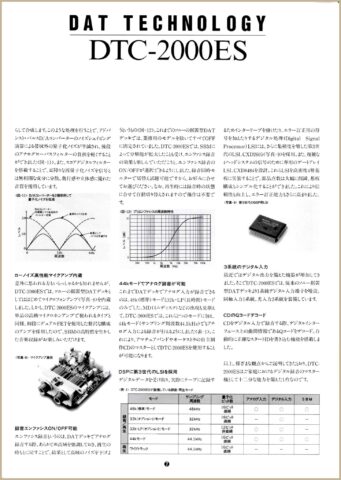

本文中に「ソニーを始め、最近のDATデッキのA/DコンバーターはΔΣ(デルタ・シグマ)方式が主流」とあるが、

実際はどうだったかというと・・・ちょっと挙げてみるとこうなりました。

ソニー:DTC-1500ES(1990年発売) 1bit・ΔΣ方式 これ以降の機種は基本この方式を採用。

パナソニック:SV-DA10(1990年発売)、SV-D900(1991年発売) 1bit・MASH(Multi Stage Noise Shaping)方式

これはNTT開発によるノイズ・シェーピングによる量子化+PWM(Pulse Width Modulation)変換方式。

ビクター:XD-Z909/707/505(すべて1990年発売) AA(Analog Accurate)コンバーターと称しているけれど、

これも1bit・4次ノイズ・シェーピング+64fsデジタルフィルター構成のΔΣ方式の一種。

ティアック:R-10(1990年発売)、R-9(1994年発売)、デノン;DTR-200G(1992年発売)、

ケンウッド・DX-7030(1991年発売) これらはすべて1bit・ΔΣ方式。まあ確かにΔΣ方式が大半というか殆ど?

あと主要メーカーだとパイオニアなんだが・・・実はパイオニアだけが、このΔΣ方式を上位機種には

何故か採用していないケースが。厳密にはD-80(1991年発売)では1bit・ΔΣ方式を採用しているのだが、

D-90(1990年発売)及び、D-07/07A(1993/1995年発売)では4fs・18bitADC+ディザ回路という逐次比較型構成に。

これはどういうことかというけれど、ΔΣ方式は高分解能ではあるけれど高速処理には不向きという点があって、

逆に高速処理を重視することをパイオニアは選んだと云うことになるのだろうか?

(資料参考>ADC 基本形4(ΔΣ型) | A/Dコンバータとは? | エレクトロニクス豆知識 | ローム株式会社 – ROHM Semiconductor)

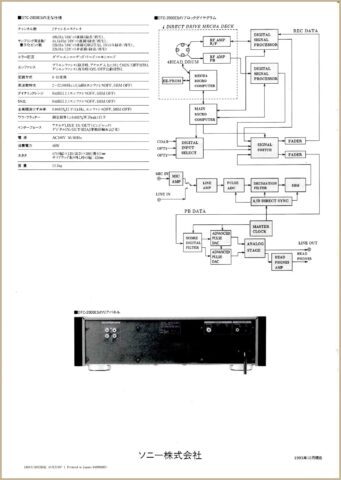

ここではSBMについての説明なんですが、ざっくり云うと余ったbit情報を用いてD/A変換時に補間データとして

特に高域のデータに関して加味するということなんですが、本機では24bitあるので余った8bit分の上位4bitを

その補間データとして利用するという具合。

ではこれと似たようなことをやっていたのが、これまたパイオニアだったりするわけで。

パイオニアではD-07/07Aにて「レガート・リンク・コンバージョン」という処理方法を採用。

記録信号を元にデジタル処理を施し関数曲線で結線、高域の減衰曲線を1/fにするというもの。

D-07Aでは更に倍音成分を生成・加算する処理も追加した「レガート・リンク・コンバージョンS」を採用。

余談だが原盤(マスター)から20bitないし24bitでレコーディングされたのを16bitに織り込む形を取った方法は

SBMと似たような方法を取った英・デッカのPONS(Psycho-acoustically Optimized Noise Shaping)というのが

あるが、こちらはディザ信号を全帯域に重畳している点が異なる。また同様にディザ信号を高域に集中させる

形で重畳させ、D/A変換時に20bitないし24bitのデータに丸め込んだ形を取ったのが本機の2年後(1995年)に

出てきたHDCD(High Definition Compatible Digital)である。

(HDCDについては、当初はパシフィック・マイクロソニックス。現在はマイクロソフトが権利を保有。)

3ヘッドのカセットデッキではお馴染みの録音同時モニター。なかなか難儀なのだろうか、採用機種って少ない。

ソニーでも本機を含めて3機種(他はDTC-1500ES、77ES)。他ではナカミチの1000+1000p、パイオニア・D-C88。

業務用でも知っている限りではアイワのHD-X5000/7000TC、ナカミチの1000+1000pのプロユース版ぐらい?

また、可搬型はともかく据置型にマイクアンプを付けた機種って希有な例。本機以外だとビクターのXD-Z909のみ。

で、自分は結局何を選んだかというと、本機ではなくD-07Aにしたのですが。(おいおい)

決め手にしたのはハイサンプリングでは無く、実はDAC。本機はアドバンスト・パルスD/Aコンバーターを

デジタルシフト(半周期ずらし)で使用、D-07も1bit(ハイスピード・パルスフローD/Aコンバーター)だったの

ですが、D-07Aでは何故かDACもマルチビットに(20bit・+/-独立で使用し、レベル差を1LSBの補償電流の

有無で判断する方法でゼロクロス歪を除去)。しかも単体D/Aコンバーターとしも使用可能ということと、

前出のレガート・リンク・コンバージョンSの恩恵も受けられるという構造というのがその理由だった。

What about the DTC-1000es, which was released in 1987?